La ville d’Éphèse

| L’occupation humaine du site de la future Éphèse

remonte à -5000 ans. On a retrouvé des fragments de céramique et

d’obsidienne. Le premier grand établissement d’une population remonte à

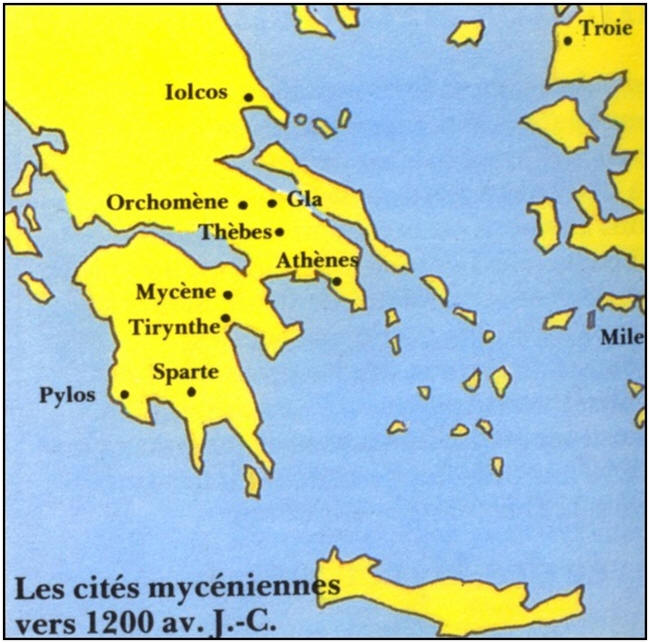

-1800 ans, l’âge de bronze. En -1600, on y trouve une colonie mycénienne

dont on a retrouvé une tombe et un mur de gros blocs de pierre. Le

royaume le plus puissant de l’époque fut l’Arzawa dont la capitale,

Apasa, a peut-être donné Ephesos. Plus tard, les régions de l’Anatolie

furent dominées par les Hittites. L’Eurasie, au XIème siècle avant JC

était très agitée et connaissait un grand brassage de populations,

notamment les Ioniens. Éphèse était l’antique capitale de l’Ionie. La

tradition grecque attribue la fondation d’Éphèse à Androclos (fils du

roi Codros). Le site était occupé par des peuples Lélèges et

Cariens

(peuples d’Anatolie) et les Ioniens se heurtèrent au culte de la

déesse-mère Cybèle. Plus tard, les Grecs optèrent pour le syncrétisme et

fusionnèrent son culte avec celui d’Artémis. C’est la

Diane des Latins. La cité d’Éphèse fut gouvernée par des rois, puis par une oligarchie

aristocratique puis par des tyrans. |

|

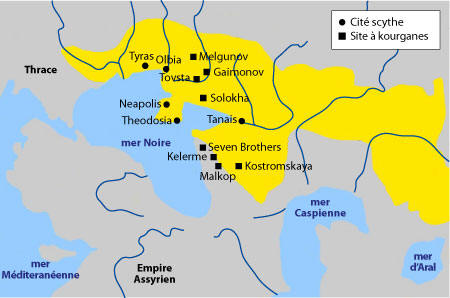

-675 conquise par les Cimériens

(Scythes venus des steppes) qui détruisirent le premier autel dédié à

Artémis en punition de leur résistance.

-Le -VIIème siècle connut

l’essor de l’activité portuaire avec l’apparition de taxes portuaires

mises en place au début du -VIème siècle. La cité s’enrichissait

considérablement. En -570, les Samiens (île de Samos) construisirent

un temple monumental qui rendit la ville d’Éphèse jalouse. Les Éphésiens

décidèrent donc de construire un temple monumental. Ils firent revenir

des architectes de Crète. C’est à cette époque que la ville d’Éphèse

devint un grand foyer culturel et un centre intellectuel et artistique

de tout premier plan dans le bassin méditerranéen. On y trouvait des

écoles de médecine, de rhétorique, de philosophie. La ville s’agrandit

vers l’est. On n’y construisit un stade, un gymnase, un théâtre. En

-561, la ville passa sous le contrôle du royaume de Lydie et de son roi

Crésus. C’est lui qui finança la construction des 100 colonnes du temple

d’Artémis. En -547 à la bataille de Ptérie, Crésus fut défait et la cité

passa sous la domination des Perses. Les Perses respectèrent la ville et

ne tentèrent pas de détruire sa culture ni ses édifices. Elle

traversa ensuite les guerres médiques, les guerres du Péloponnèse. Elle

se rallia à Athènes contre Spartes puis se révolta contre elle (-412).

Elle passa de nouveau sous tutelle perse puis sous Alexandre Le Grand

qui proposa de participer aux frais de reconstruction de l’Artémision

brûlé pendant la guerre en -356. Les Éphésiens refusèrent. Au IIIème

siècle, Éphèse devint un centre administratif important. La ville se

dota d’une enceinte encore visible aujourd’hui. Elles comptaient 100 000

habitants et son théâtre pouvait accueillir 24 000 spectateurs. Elle

passa sous les Séleucides, des Lagides, des Séleucides à nouveau, des

Attalides (rois de Pergame) alliés aux Romains. Au cours du Ier siècle

avant JC, l’Empire Romain a incorporé l’Asie Mineure. La ville

d’Éphèse était considérée comme la plus grande et la plus sophistiquée

des villes Asie Mineure. Elle avait une architecture très élaborée,

décorée avec goût et fameuse pour ses nombreux temples païens, ces

écoles de philosophie et ses universités, ses gymnases, sa cour de

justice, ses spectacles théâtraux et les jeux de son stade. Éphèse était

réputée également pour ses nombreux citoyens nobles comprenant le

proconsul de Rome qui en avait fait sa résidence. Il était protégé par

la Garde Prétorienne, l’élite des légionnaires romains. La ville

d’Éphèse, du temps de Paul, jouissait du statut de ville libre et

s’administrait elle-même par son assemblée de notables et du peuple et

par son président le prytane. Le secrétaire était l’équivalent du maire

d’aujourd’hui. Les deux activités principales de la ville étaient

l’activité portuaire et le tourisme. Qui dit marins et touristes dit

également développement de toutes sortes de vices. La prostitution à

Éphèse était une activité florissante. Il y avait un grand bordel

central et de nombreux autres petits établissements indépendants. En

arrivant au port, et en montant vers l’agora, le voyageur pouvait noter

sur le sol, des silhouettes de pas gravés avec un visage de femme à

côté. En suivant les traces de pas, le visiteur était conduit

directement dans le lupanar en question. On pratiquait aussi la

prostitution sacrée dans le Temple : les prostituées, surnommées en

latin melissae, représentaient la déesse avec laquelle les clients

venaient s’unir charnellement et mystiquement. Géographie

Située sur la côte occidentale de l’Asie Mineure, à 5 km de

l’embouchure du Caystre, Éphèse se trouvait à la jonction des

voies commerciales naturelles menant de l’Occident à L’Orient.

On la surnommait « la passerelle » entre l’Est et l’Ouest. Grâce

à son climat doux et à son sol fertile, on y cultivait des

céréales, des arbres fruitiers, des oliviers, on y élevait des

chevaux. Au IIIème siècle avant notre ère, les docks avaient été

élargis au point que 100 gros bateaux pouvaient s’y ancrer en

même temps. Le port d’Éphèse était connu comme étant le plus

prospère des ports de l’Empire Romain. On y débarquait

quotidiennement des milliers de marchandises : des sacs, des

amphores, des caisses, des coffres, des vases, des aromates,

etc. De toutes les parties de l’empire : Rome, Crète, Palestine,

Carthage, Espagne, Alexandrie, Grèce, etc. Chaque armateur

identifiait sa marchandise en la marquant par un scellé portant

son nom et sa marque. C’est sans doute pour cette raison que

l’apôtre Paul fait allusion au fait que les croyants sont «

scellés du Saint Esprit » pour les reconnaître parmi le

Monde.

Par ailleurs, les larges routes pavées reliant Éphèse à d’autres

villes d’Asie Mineure ont permis la diffusion de ces

marchandises facilement mais aussi des idées et des croyances.

Malheureusement, année après année, les alluvions ont

complètement ensablé le port. Au temps de Paul, le port

n’était plus relié à la mer que par un canal que les gros

bateaux ne pouvaient plus emprunter et qu’il fallait nettoyer

régulièrement. Cet envasement progressif de l’embouchure a fini

par étouffer le port et a ruiné la ville, associé au paludisme

et à un tremblement de terre. Les vestiges se trouvent

actuellement à une dizaine de kilomètres de la mer. La ville

d’Éphèse occupait une grande surface et comptait entre 300 et

400 000 habitants, dont un quart d’esclaves. Bien que Pergame,

l’ancienne capitale du royaume de Lydie, soit restée la capitale

administrative, Éphèse était la première ville de la province

d’Asie, par laquelle arrivaient tous les visiteurs venus de

l’Occident. Elle était le plus grand centre commercial et c’est

sans doute dans le port d’Éphèse que l’apôtre Jean a vu passer

les marchandises qu’il énumère dans Apocalypse chapitres 18.12-13 et

qui étaient destinées à Babylone. Les ports d’Éphèse, d’Antioche

et d’Alexandrie étaient les trois sommets du triangle commercial

de la Méditerranée orientale. Éphèse était, surtout, la capitale

religieuse de l’Asie Mineure. L’Artemision

|

On y

trouvait le célèbre temple d’Artémis, qui s’appelle

Diane chez

les Romains, point de ralliement d’un culte florissant. Détruit

dans un incendie en 356 avant Jésus-Christ, il fut reconstruit

en marbre blanc sur une plate-forme de 127m sur 72m, à laquelle

on accédait par 12 marches. C’est quatre fois plus grand que le

Parthénon d’Athènes. Ils comptaient 100 colonnes monolithiques

en marbre de 16m de haut. Il a été compté parmi les sept

merveilles du monde. L’intérieur du sanctuaire était orné de

sculptures et de peintures de Phidias, de

Praxitèle, de Scopas,

de Parrhasios, Apelle et, en particulier, de la statue de la

déesse que l’on disait tombée du ciel, peut-être parce qu’elle

avait été sculptée dans une météorite. La renommée de la Diane

d’Éphèse dans le bassin méditerranéen est attestée par

la présence de monnaie d’argent en provenance de très

nombreux pays que l’on a retrouvé sur le site. |

Sur la statue de Diane on a

retrouvé des formules utilisées comme incantations magiques :

astrologie, sorcellerie, exorcisme, confection d’amulette étaient

liés au culte d’Artémis. Les orfèvres qui fabriquaient des

temples miniatures constituaient une corporation nombreuse et

très puissante. Le culte de l’empereur fut progressivement

associé à celui de Diane : des inscriptions et des médailles

nous révèlent que la ville s’enorgueillissait d’être la

gardienne du temple d’Artémis et des empereurs. Rien ne

pouvait avoir réellement préparé l’apôtre Paul au choc culturel

de la ville d’Éphèse. Paul, anciennement Saul, était originaire

de la ville de Tarse où il avait suivi des cours à l’université.

Cette ville était riche et sophistiquée, à son échelle. Mais

quand Paul, Priscille et

Aquilas ont débarqué à Éphèse, ils ont

dû se sentir totalement submergés dans leurs sens physiques,

dans leur esprit, par le gigantisme de la ville mais aussi par

l’ampleur de la mission apostolique qui les attendait. On y

trouvait de nombreuses nationalités, cultures et langues. Latin,

araméen, hébreu, grec, égyptien, pour n’en citer que

quelques-unes. C’est comme si Paul et ses compagnons avaient mis

le pied dans un monde miniature. Généralités

sur l'épître Écrite entre

60 et 64, l’épître aux Éphésiens a été appelée le « testament

spirituel de l’Église ». Elle dresse un panorama grandiose du

plan de Dieu pour l’Humanité, depuis l’Éternité avant la

Création jusqu’à l’Éternité qui suivra la fin de toute

l’Histoire humaine, en passant par les applications dans la vie

quotidienne des croyants. Cette épître est également

considérée comme l’aboutissement de la pensée de Paul présentée

dans les épîtres antérieures. Elle présente également une grande

unité interne et très peu de références à la situation

particulière d’une église locale ce qui rend sa portée

universelle. Bien qu’elle présente de nombreuses similarités

avec l’épître aux Romains, l’épître aux Éphésiens traite des

mêmes sujets non pas sous l’angle individuel du salut mais

sous

le plan corporel de l’église, Corps de Christ. On sait qu’elle a

été rédigée en même temps que l'épître aux Colossiens, église menacée par

l’influence du gnosticisme. Sur 115 versets d’Éphésiens, 73 ont

un parallèle dans Colossiens et 1/3 des mots de Colossiens se

retrouvent dans Éphésiens. C’est également

une épître

trinitaire, dans la mesure où l’apôtre fait continuellement

référence à la triunité de Dieu comme modèle pour les relations

au sein du Corps de Christ. Prenons comme exemple le premier

verset :

« béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur

Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes bénédictions

spirituelles dans les lieux célestes en Christ ».

Vous trouvez là le Père, le Fils et le Saint Esprit. Bien que cette lettre ait été destinée à plusieurs églises, il est normal, à cause de la position d’Éphèse comme capitale de l’Asie, que Paul ait

pensé à elle en priorité comme destinataire de l’épître. Une fois reçues par une église, les lettres étaient souvent recopiées et réexpédiées vers d’autres églises après avoir

retiré de l’en-tête les destinataires initiaux mais sans oser les remplacer par de nouveaux. Ce qui explique que plusieurs manuscrits de cette épître ne fassent pas apparaître dans

l’introduction les Éphésiens comme destinataires. Lorsque Tychique a débarqué à Éphèse il a dû rencontrer des frères et

leur lire la lettre de l’apôtre Paul. Ces derniers en ont

peut-être fait une copie. À cause du prestige de la vie

d’Éphèse, il est normal que cette épître soit connue comme

l’épître aux Éphésiens. Malgré cela, il se peut que Paul ait

davantage pensé à tous les chrétiens qu’il ne connaissait pas

personnellement plutôt qu’à ceux qu’il connaissait à Éphèse.

Marcion a trouvé un manuscrit où figuraient les mots «

qui sont

à Laodicée ». Ainsi, d’après certains chercheurs, l’épître aux

Éphésiens serait cette mystérieuse épître aux Laodicéens que

l’on croyait perdue et dont Paul recommande la lecture aux

Colossiens (4.6) : « Quand cette lettre aura été lue chez

vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des

Laodicéens, et que vous, vous lisiez également celle qui vous

arrivera de Laodicée. ». Grâce aux formes grammaticales et

aux variations de la tradition manuscrite nous pouvons conclure

que :

- La lettre n’était certainement pas destinée à la

seule église d’Éphèse ;

- La majorité des lecteurs n’était

pas nés de nouveau par le ministère de Paul (1.15 ; 3.2-7 ;4.21)

;

- Cette épître est probablement celle que les Colossiens

devaient recevoir de Laodicée, ce qui implique qu’elle avait un

caractère de circulaire ;

- Elle est adressée un groupe

délimité de chrétiens ou d’églises dont Paul a pu recevoir des

nouvelles et que Tychique a pu visiter ;

- Le parallélisme de

la dernière formule avec Colossiens 4.7,8 indique que les

destinataires se trouvaient dans la province d’Asie.

Le fond de l’épître L’épître aux Éphésiens est considérée

comme l’écrit le plus difficile de Paul, le plus profond, le

plus théologique aussi. Tout est centré sur Dieu lui-même, sur

sa volonté, sur son dessein éternel. On sent que les 4 années de

prison lui ont permis d’approfondir sa pensée et de pousser sa

réflexion au-delà des limites que lui imposait la vie active.

Même le vocabulaire s’en ressent : on y trouve 80 mots nouveaux

par rapport aux épîtres antérieures dont une bonne trentaine ne se

retrouve dans aucun autre livre du Nouveau Testament. Il n’y est

pas fait référence à des situations précises de la vie d’une

église locale. Il n’y a aucune salutation, comme dans l’épître

aux Galates, aucun reproche n’est adressé à la communauté, aucun

détail ne permet de la situer à un moment précis de la vie de

Paul. Le thème central est l’Église, Corps de Christ, dont il

parle 8 fois, et qui est vue sous l’aspect universel ; c’est

l’Église de Matthieu 16.8 que Jésus-Christ bâtit Lui-même.

C’est la nouvelle Humanité constituée de la fusion de deux blocs

jusqu’alors antagonistes : Juifs et Païens. C’est la famille de

Dieu dans laquelle toutes les barrières ont été abolies. C’est

l’épître qui présente l’union spirituelle totale avec le Christ

exprimée par le mot « en » qui apparaît 120 fois dans l’épître :

c’est le plus petit mot (avec deux lettres) mais c’est le plus

grand par son sens. C’est l’épître qui montre également

l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. À chaque

présentation dogmatique du Saint-Esprit, correspond une

responsabilité pratique dans la vie du croyant.

Le but de l’épître Elle est à but

didactique. Devaient se

trouver à Éphèse beaucoup de jeunes convertis issus du paganisme

qui ne connaissaient pas les fondements de la foi ni comment il

fallait se conduire dans la vie chrétienne. Par ailleurs, Éphèse

était un centre intellectuel et un lieu de passage/de brassage

où transitaient beaucoup d’idées et de spéculations

philosophiques. Paul avait averti les anciens d’Éphèse que se

lèveraient « des hommes qui enseigneraient des choses

pernicieuses pour entraîner des disciples après eux » (Actes

20.30). À cause aussi de l’extension du ministère de Paul auprès

d’autres églises (Laodicée, Colosses, Smyrne, Pergame, Thyatire,

Sardes, Philadelphie), dont beaucoup n’avaient pas vu son

visage, l’apôtre était en souci de maintenir la pureté de la

doctrine loin de la corruption de ce genre d’hommes, qui ne

manqueraient pas de décrier l’apôtre et son enseignement dans

son dos. Les nouvelles données par Epaphras au sujet « des loups

cruels » sont alarmantes et, peut-être, ont-elles été le

déclencheur de l’épître aux Éphésiens. À cause aussi de l’issue

incertaine de son procès et sachant qu’il peut disparaître à

tout moment, l’apôtre sent le devoir impérieux de consigner par

écrit un texte de référence, posant des fondements stables, et

synthétisant ses enseignements antérieurs. Il sent que les

églises issues du paganisme sont faibles et vulnérables : il

veut les affermir. Il souhaite les hisser à la hauteur de la

vocation céleste qui leur est adressée. L’église d’Éphèse

Par qui l’Évangile est-il arrivé à Éphèse ? Des Juifs d’Asie

étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte comme Luc

le rapporte dans le livre des Actes 2.10. On peut donc imaginer

que le salut soit entré par ces juifs d’Asie revenus dans la

synagogue d’Éphèse. Les juifs étaient nombreux dans cette ville

commerçante et entretenait des relations suivies avec

Jérusalem. À la fin de son deuxième voyage, l’apôtre Paul avait

laissé à Éphèse Aquilas et Priscille qui continuaient à se

rendre à la synagogue locale. Ils y rencontrèrent après Apollos.

Peut-être y avait-il déjà une petite église de maison puisqu’il

est dit que « les frères » encourageaient Apollos à se rendre en

Achaïe et qu’ils écrivaient aux disciples de Corinthe de bien

les recevoir. Lors de son troisième voyage missionnaire,

l’apôtre Paul fréquenta la synagogue pendant trois mois,

s’efforçant de persuader les juifs que Jésus était le Messie.

Confronté à l’incrédulité persistance de certains d’entre eux,

il décida de séparer les disciples et de constituer l’église en

dehors de la synagogue dans l’école du philosophe Tyranus.

Croissance de l’Église Paul a passé trois ans à Éphèse.

L’apôtre a prolongé son séjour dans cette ville car il a senti

toute l’importance stratégique qu’elle représentait pour

l’expansion de l’Évangile en Asie Mineure. Luc divise cette

période en trois parties :

- Trois mois passés dans la

synagogue ;

- Deux ans dans l’école de Tyranus ;

- Enfin,

la période de réveil (9 mois) qui s’inscrivit dans un grand

combat contre l’occultisme asiate. L’épisode des fils de Sceva a

constitué le point de départ de ce réveil.

On voit que

l’Évangile a touché tous les milieux et toutes les couches

sociales. Il a suffi des signes et des prodiges pour que

l’attention d’une ville entière se tourne vers l’apôtre. Un

indice du succès colossal de l’évangélisation nous est donné par

l’autodafé de nombreuses personnes qui sont venues brûler leurs

livres d’art magique et de sorcellerie. (Au passage, vérifiez

bien dans vos maisons qu’il ne traîne pas quelque objet de

nature occulte héritée de votre vie passée : des pendules, des

statuettes, des livres d’astrologie, etc.) La somme de 50 000

pièces d’argent constituait à l’époque une fortune colossale.

Cet épisode ne passa certainement pas inaperçu. La

conséquence directe de ce réveil et de cette victoire sur

l’Occultisme à Éphèse, fut la baisse d’activité des artisans

orfèvres. Oui, l’évangélisation peut avoir des répercussions sur

la vie économique de notre pays. Imaginez un réveil massif en

France, vous verriez les sex-shops, les bars, le trafic de

drogue, les librairies occultes et ésotériques, les cabinets de

voyance, de médium, disparaître. C’est ce qui s’est produit

lors du réveil du pays de Galles au XIXème siècle : les bars, les

stades de football, les lieux de prostitution, fermèrent les uns

après les autres. On raconte que, dans les mines de charbon, les

mineurs convertis ne parvenaient plus à faire avancer les mules

qui ne comprenaient que les gros mots et les insultes que les

mineurs, devenus chrétiens, refusaient à présent de prononcer.

Composition de l’église L’Église d’Éphèse était constituée

essentiellement de païens convertis qui s’étaient regroupés

autour d’un noyau judéo-chrétien primitif. Après le départ de

Paul, l’église continua sous la direction de ses anciens. Paul

leur annonça par avance que des difficultés surgiraient au sein

de l’église parce que des hommes enseigneraient « des choses

pernicieuses pour entraîner des disciples après eux » (Actes

20.29,30) C’est ce qui s’est produit et Paul a dû retourner à

Éphèse après son premier emprisonnement à Rome. Il laissa

Timothée pour lutter contre les faux docteurs et pour ramener

dans le droit chemin les chrétiens qu’il avait quittés. L’église

d’Éphèse a joué longtemps le rôle d’église-mère de la province.

Paul demeura plus longtemps à Éphèse que dans aucune autre

ville. Après son départ, une église reconnue et structurée avec

des anciens continue de se développer. Les ministères de

Timothée et de l’apôtre Jean continueront d’affermir l’œuvre

après lui. Au premier siècle, certains historiens évaluent à

près de 60 % la population de chrétiens dans

les grandes villes et à 80 % de païens dans les campagnes.

Conclusion Par son caractère universel, l’épître aux

Éphésiens s’adresse directement à nous aujourd’hui. Elle doit

nous amener à marquer une pause et à nous examiner sérieusement

:

- Ai-je vraiment compris la grandeur de l’Évangile ?

- Ai-je bien saisi la portée de mon appel ?

- Ai-je bien mesuré

les implications et les exigences de la vie de disciple ?

- Finalement, ai-je bien compris qui je suis en Christ ? Quelle

est mon identité en Christ ?

Haut de page

Sommaire des publication de Th.

Cazeneuve

|